DTP

こんにちは。鈴木製本です。

先日、Twitterでこんなつぶやきをしました。

Twitter担当はときどきお客様から頂いたデータを確認するためillustratorをいじるのですが、毎回とっても楽しいですね🥰

— 鈴木製本有限会社 (@suzuki_seihon) 2021年7月28日

手を動かして製本するのも好きですが、DTPも捨てがたいくらい大好きです🖥️

これは私(Twitter担当=ブログ担当)が、illustratorをはじめとするDTP作業が大好きなのでつぶやいたのですが、ここでふと思いました。

「DTPって、専門用語だから印刷・製本業界の方以外には伝わってないのでは…??」

というわけで、今回はDTPの解説をしていきます!

DTPは、Desk Top Publishingの略で(publishingは出版の意)、印刷物の製作時パソコン上でデザイン・組版・版下・製版などを行うことです。

端的に言うと、印刷にかかる工程の中でパソコンでできる作業をDTPと呼んでいるわけですね。

ものすごく簡単に言うと、デザインと印刷機に合わせたデータ作成のことです!

かつてはたくさんの時間と人手がかかっていたこれらの作業も、今ではPC上でできるようになったことで大幅な時短が可能になりました(それでも大変な作業であることに変わりないですが…!)。

DTPで使うソフトは主に、Adobe社のPhotoshop、Illustrator、Indesignなどがメインです。

以前はQuark社のQuarkXPressというソフトがよく使われていましたが、現在では使われる機会は少なくなってしまいました。

特に、印刷データの作成に関してはIllustratorで行うことが多く、扱えると何かと便利です!

DTPが行われるのは主に印刷会社でのことで、製本会社でDTPを必要とすることは正直少ないのですが、お客様からのデータ確認であったり、簡単なデータ修正くらいは弊社でも日常的に行います。どんなスキルも持っていて損なことはないですね…!

弊社ではデータ修正も行っていますので、データ作成に自信がない…というお客様もお気軽にお問い合わせいただければと思います!

紙・紙・紙!

近頃は紙に埋もれるような1週間を送っていました。

まず先週の水曜日は、中庄株式会社さんが浅草ROXで開催していた「中村庄八商店」へ。

仕事終わりに駆け込んできました。

見てください、この美しい紙の数々!

思わず「ここからここまで全部!」と叫ぶところでした。

いつまでもいられそうな、夢のような空間ですね…!

なんと、植物を漉きこんで製本した見本帳も。美しい!

せっかくなので、たくさん購入いたしました。

ずらーり。

浪江由唯さんの「世界の紙を巡る旅」も、前々から気になっていたので購入出来て嬉しかったです…!

この本、一冊一冊表紙の紙が違うんですよ。

たくさんの表紙からどれにしようか悩んでいる時間は、とっても幸せでした…!

さて、翌日には、大和板紙株式会社さんからバルキーボールの見本帳が届きました!

エンボス加工された函がとっても素敵です。

中身はバルキーボール各色にCMYK+SILVERの印刷を施したもの。

濃度ごとに波のように揺らめく絵柄が綺麗です。

細部までこだわった、飾っておきたくなるような見本帳でした。

🌻夏のフォロー&RTキャンペーン🌻

— 大和板紙株式会社 (@daiwaitagami) 2021年7月7日

/

人気の #バルキーボール の見本帳を全員プレゼント!

この機会に #大和板紙 のことを知ってほしいです💘

╲

▼応募方法

①@daiwaitagami をフォロー

②この投稿をRT

③DMが届きますので必要事項入力ください!

応募期間:7/7~7/31 pic.twitter.com/XClXDoCUPS

大和板紙さんのバルキーボール見本帳プレゼントキャンペーンは、7月いっぱいまで継続中ですので、是非皆さんチェックしてみてください!

たくさんの紙に触れられて、とっても充実している近況報告でした!

断裁の工夫

こんにちは。鈴木製本です。

今回は断裁の風景を紹介します。

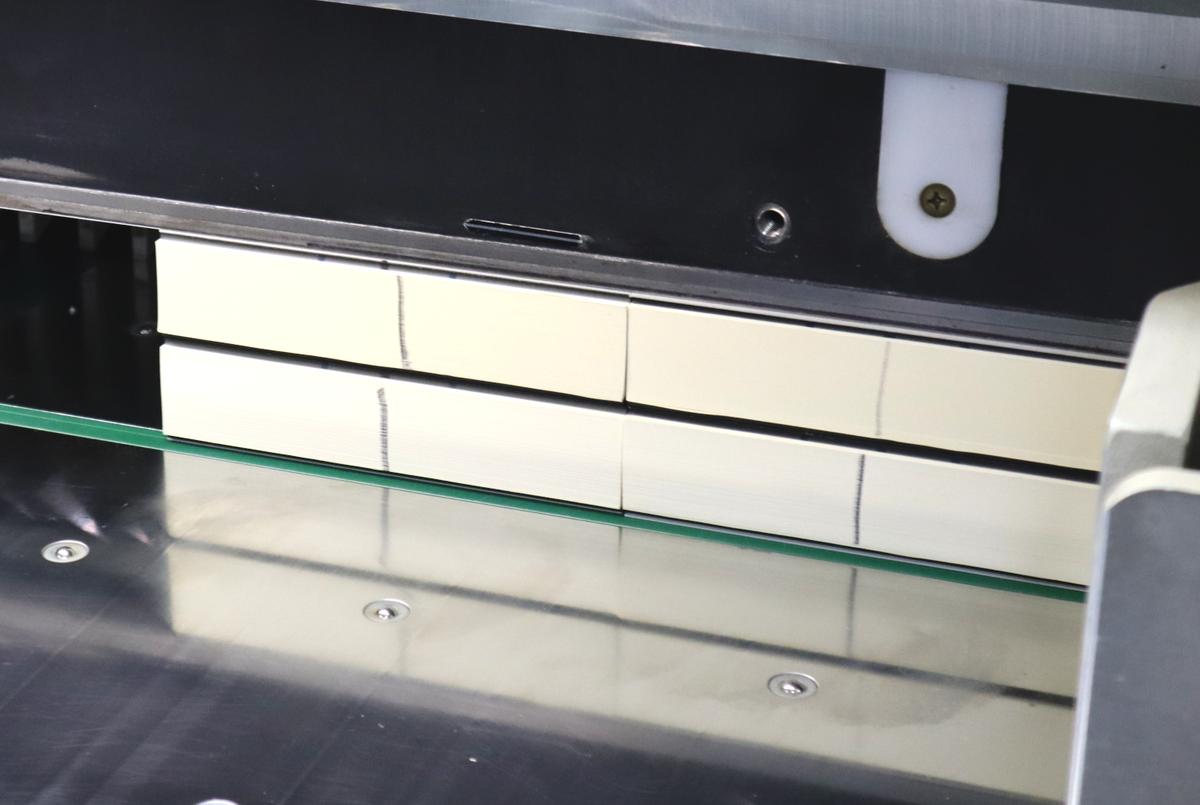

ノートなどの製本時、小口側にこのようにマジックで線を引いておくことがあります。

こうすると、うっかり背側を切ってしまった!といったミスが起こりません。

常にマジックの線を消すようにして断裁すればいいのです。

このようなちいさな工夫が、断裁の精度を上げています。

鈴木製本では、引き続き正社員を募集しています。

断裁業務にも関わっていただくことになりますので、ご興味がある方はぜひご応募ください。

正社員募集

こんにちは。鈴木製本有限会社です。

弊社ではこの度、正社員の求人募集をさせていただくことになりました。

今回は製造メインのスタッフを1名募集させていただきます。

製本業界未経験の方でも歓迎いたします。

鈴木製本では、以下のような方を求めています。

・ものづくりが好きな方

・製本に興味がある方

・さまざまな仕事を工夫しながら楽しめる方

詳細・ご応募は、以下のURL(はたらいく)からお願いいたします。

鈴木製本有限会社の求人情報|求人・転職情報サイト【はたらいく】 (hatalike.jp)

皆様のご応募、心よりお待ちしております。

員数と間紙

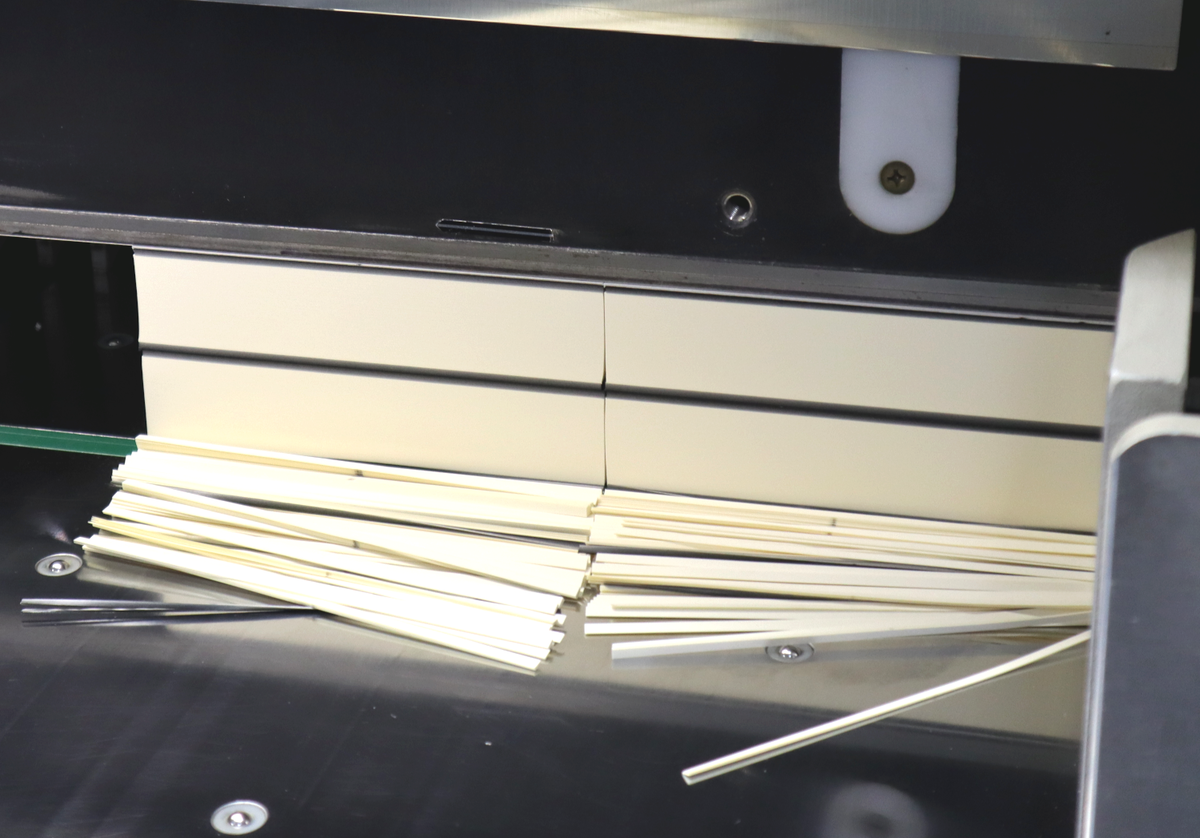

員数機にかけた後の用紙。

一定枚数ごとに紙が挟まっているのは、この後ノートになるからです。1冊ごとの枚数で間紙を挟んでいます。

員数(いんずう)や間紙(あいし、あいがみ)という言葉は、印刷・製本業界以外の方にはあまり馴染みのない言葉かもしれません。

わたしも、この会社に入るまではほとんど使うことがありませんでした。

員数(いんずう)

員数とは、そもそも「人や物の数」を示す言葉らしいのですが、製本業界ではほぼ「紙の枚数を数えること」の意味で使われています。

製本はとにかく数が重要。一冊に入っているページ数が、多くても少なくてもいけません。

ページ数の不足や余分を防ぐために、最初に数をしっかりと数えておくのは大切なことです。

弊社では、大体の紙は員数機にかけて員数しますが、特殊紙・和紙など員数機にかけられない紙は手で員数を行っています。

手での員数は、製本会社にいると最初の方に教わる基本的な技術です。

間紙(あいし)

間紙には、非常にたくさんの意味がありますので、参考になりそうなページを紹介します。

間紙、合紙とは - 製本用語集 | 製本のひきだし (sei-hon.jp)

ここで紹介されている中で、弊社が一番よく使うのは6の「カレンダー等のリング製本では、本文は四方化粧断ちしてから穴明けやリング通し等の工程を行うが、そのとき一冊ずつ取りやすいように丁合の際に後ろに色紙を入れて目安とする。」の意味です。

上にあげた写真もその間紙で、このあと断裁の前に色紙を挟んでいきます。

そうすると1冊あたりのページ数が一目瞭然になり、ページ数を間違えることがありません。

また、表紙に傷がつかないように1枚ずつ入れる紙も間紙と呼びます。

間紙は納品時には抜かれていることも多く(入ったままのこともあります)、いずれは捨てられてしまうものですが、製品の質を守るために大切な「縁の下の力持ち」的な存在です。

ちなみに、間紙は合紙とも書きますが、合紙だと「ごうし」と読むこともでき、こちらはまた意味が変わってきます。

合紙(ごうし)は、2枚以上の紙を貼り合わせて1枚の紙にすることです。

もともとは合紙(あいし)と書くことの方が多かったようですが、合紙(ごうし)と紛らわしいためか、最近は間紙の方が多く使われているようです。

ラグビー専用ノート "Protos" の製作をお手伝いしました

こんにちは。鈴木製本です。

この度、ラグビープレイヤーの岸岡智樹選手が企画なさった、ラグビー専用ノート "Protos" の製作をお手伝いさせていただきました!

Protos製作の経緯は、岸岡選手のnoteに詳しく書かれています↓

こだわりがたくさん詰まった素敵なノートにななめリングをご採用いただき、非常に嬉しいです!

カラーバリエーションはなんと8色! 紙質も2種類あるんですよ!

上段のノートの方がツヤツヤしていて、下段の方がマットなのが伝わるでしょうか……?

なんと、サインまでいただいてしまいました(2冊も!)

このノートの制作風景は岸岡選手のnoteで紹介していただいておりますので、皆様ぜひご覧ください!

岸岡選手、素敵なノートの製作をお手伝いさせていただきありがとうございました!

岸岡智樹選手のSNS

note→岸岡智樹/Kishioka Tomoki|note

Twitter→岸岡 智樹/KISHIOKA TOMOKI (@Rug10cham) | Twitter

Instagram→https://www.instagram.com/tomoki.10rug/

さまざまなリング製本

鈴木製本が得意としているリング製本。

ひとくちにリング製本と言っても、実は様々な種類があります。

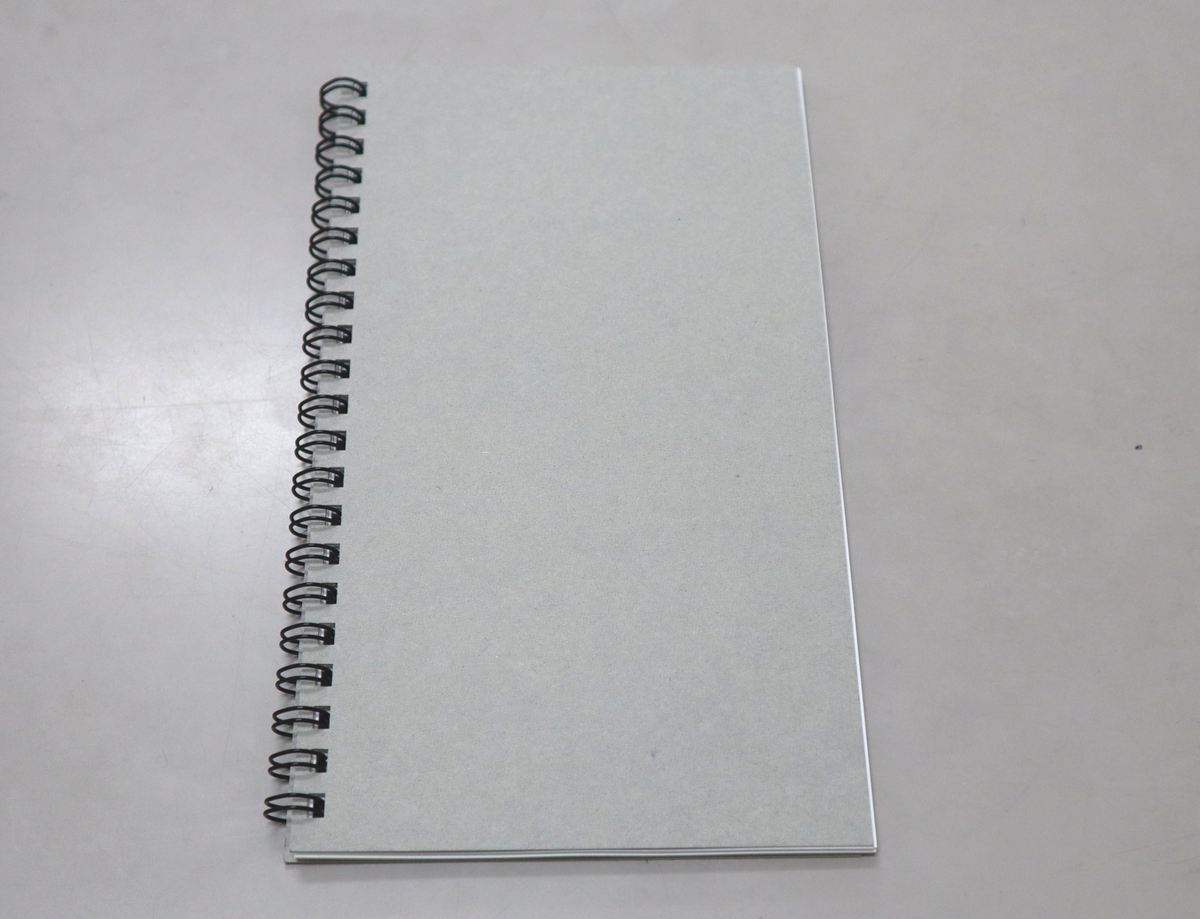

こちらは一般的なリング製本。

横か上に一直線にリングが通っているものです。

最近は、手にリングが当たらないように真ん中だけリングを通していないものも多くみられるようになりました。

こちらは弊社が手掛けているななめリングノート。

見た目のキャッチーさと、めくりやすさなどの実益を備えた人気のノートです。

※写真に写っているものの一部は、弊社Online Store、あるいは印刷加工連Online Storeで購入することが出来ます。

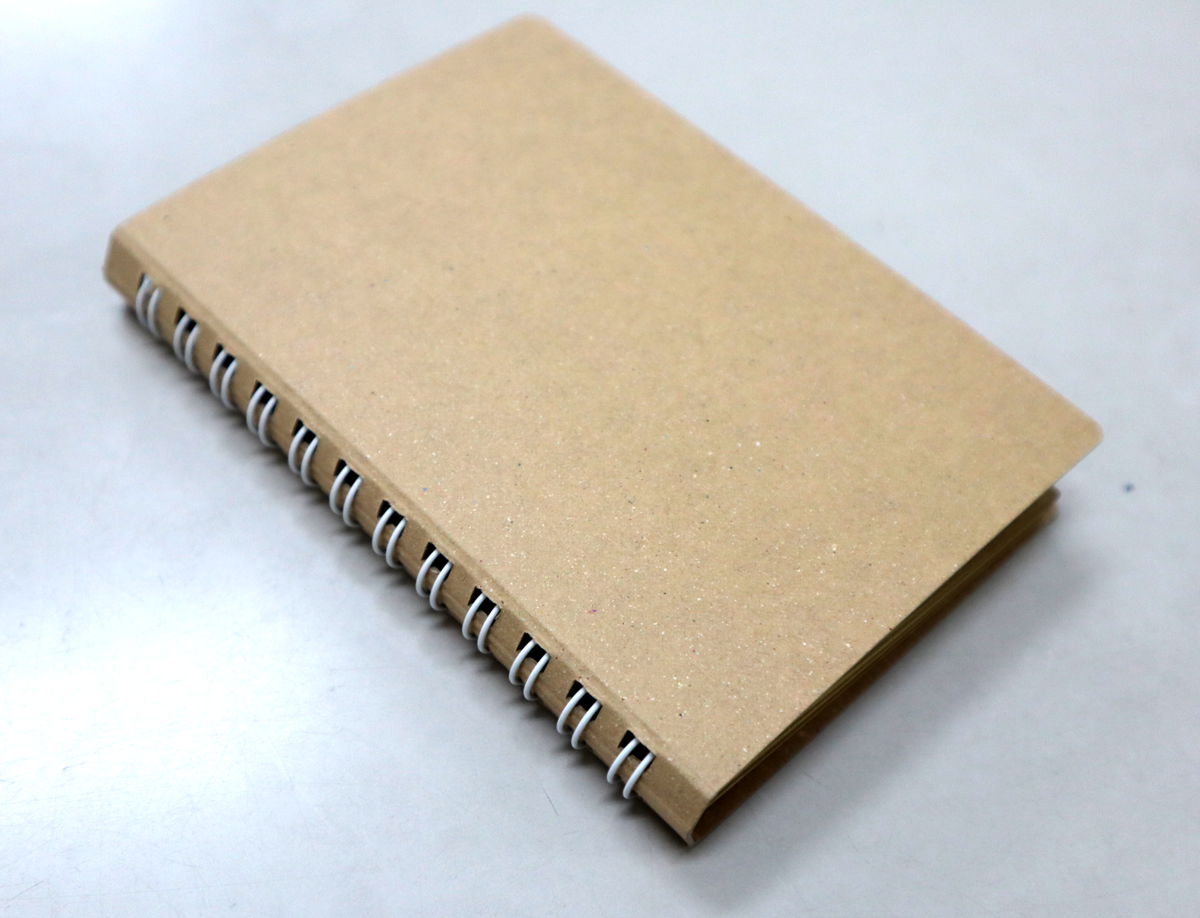

そしてこちらは、クロッキー製本。表紙と裏表紙が一体化しているのが特徴で、リングが半分ほど内側に隠れています。

これによって、ノートをカバンに入れてもリングが引っかかることがありません。

表紙が360度開くので、スケッチなどにとても便利です。

リング製本のメリットを活かし、デメリットを無くした便利な製本方法です。

また、弊社が扱っているリングはダブルリングのものがほとんどですが、1本の針金をぐるぐると回転させながら通すスパイラルリングというものもあります。

ぜひ、ご自分の用途に合わせた特別なリングノートを作ってみてくださいね。